“臨行喝媽一碗酒,渾身是膽雄赳赳……困倦時留神門戶防野狗,煩悶時等候喜鵲唱枝頭。”這段鏗鏘有力的唱詞出自現代京劇《紅燈記》,是主人公李玉和告別母親與女兒、毅然赴死之前留下的生命絕響。一曲終了,猶如金石,穿透歲月,余音裊裊。

烽火映紅燈,信仰照千秋。1938年,日寇鐵蹄肆虐東北,李玉和將密電碼交給女兒鐵梅后,昂首走向刑場。他留下的那一盞紅燈,是信仰,是光明,更是一支不滅的火炬——它能劃破黎明前的黑暗,照亮萬千仁人志士前行的路。

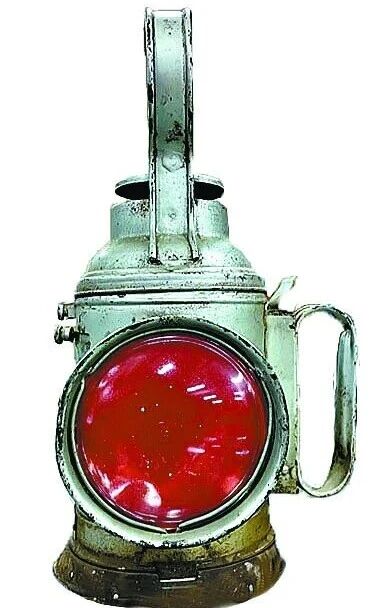

《紅燈記》中的紅燈,又名號志燈,是李玉和在鐵路工作中使用的信號燈,也是李玉和一家從事地下工作時的暗號燈(紅燈記文化陳列館展出的實物)。

尋一盞照亮前路的燈

上世紀70年代,《紅燈記》火遍大江南北,時至今日,無論男女老少,仍能哼唱一兩句其中的唱詞。劇中,李玉和一家三代前赴后繼,為游擊隊傳送密電碼、與敵人周旋到底的故事,感染了一代又一代人。

那位高大堅毅、寧死不屈的英雄李玉和,原型是國際秘密交通線上的聯絡員傅文忱。他常年穿梭于白山黑水之間,傳遞情報,護送同志進出蘇聯。當記者得知,傅文忱——這個藏在“李玉和”背后的真實英雄,生長于黑龍江省密山市的黑土地后,便攜著腦海中那些泛著微光的舊影,來到密山市二人班鄉,追尋那段崢嶸歲月。

“傅文忱的故居就在中俄邊境的小山村。”黑龍江省密山市檢察院檢察長劉春雨向記者介紹道。恍惚間,仿佛有一個高大的身影正與記者擦肩而過——他懷揣機密文件,神情警惕,步履匆匆,隨即消失在茫茫的邊境線上。

徐家館子

傅文忱的故居徐家館子是一座典型的東北民居。原本由土坯砌成的低矮房屋,經過修繕變成了磚瓦房,院中立有一座紀念碑,上面篆刻著傅文忱的自述手跡。傅文忱的侄孫、年近七十的傅勝海老人看到記者一行,熱情地迎上來,聲音洪亮而激動地說:“歡迎你們!這么多年了,紅燈的故事越唱越響亮啊!”

歷史一個悄然的轉身,于個人而言,往往是滄海桑田。輕輕推開那扇吱嘎作響的木門,傅勝海老人緩聲講述著傅文忱的生平,每一個字、每一段往事,都像穿堂而過的微風,將人引回那段過往。記者一行不只是聽眾,更像是步入時光罅隙的歸人——

傅文忱出生在農民家庭,童年時讀過私塾。九一八事變后,東北淪陷,他懷著一腔熱血加入了李杜領導的抗日義勇軍。義勇軍被打散后,他又經吉東特委國際秘密交通線負責人李發介紹,開始從事國際秘密交通工作。東北的冬天,潑出去一盆水都能瞬間凍成冰。傅文忱常常喬裝成獵人,頂風冒雪傳送文件、接應過境人員。為了避開日偽特務的封鎖,他大多選擇在夜間行動,半夜到達中俄邊境黑背山下的表弟家,稍加休整,打探情況,在頭遍雞叫時越過邊境線到達蘇聯,天黑以后再返回來。他從不向親屬透露任何信息,只說為日本人收繳獵物,帶人打獵。

1935年,吉東特委組織遭到破壞,許多同志犧牲、被捕。艱難時刻,傅文忱沒有退縮,冒著生命危險把楊松、張松(李范五)等最后一批吉東特委領導安全送到了蘇聯。同一年,他被組織安排前往莫斯科東方大學學習。

臨行前,傅文忱撫摸著6歲的女兒,對妻子說:“你等我6年,如果我沒回來,也沒音訊,你就別等我了,改嫁吧。”傅文忱學成回國后,仍從事隱蔽戰線工作。擔心家人受到自己的牽連會處于危險的境地,多年來他從未與家人聯系。直到1946年,傅文忱再次回到故鄉,此時他的身份已是密山縣人民政府第一任縣長。站在父母、妻子、兒女面前,一家人悲喜交加,母親抱著他的頭說:“你這些年跑到哪兒去了?怎么不給家里來個信?媽把眼淚都哭干了!”

異鄉的月光,曾多少次停留在他的身上?傅文忱在外奔波多年,他何嘗不思念故鄉的風物、母親的容顏、黑土地上那一盞熟悉的燈……可他深知,有國方有家。他將小家的繾綣柔情,默默埋藏心底,毅然選擇了風雨兼程。這并非無情,恰是最深的深情——一代人的犧牲,換來了后來人歸家時的安穩。

傅文忱多年來音訊全無,家里人都以為他已經去世。傅文忱的母親做主,讓他的妻子改嫁,而傅文忱也因為保密工作需要,重新組建家庭。在講述家史時,傅文忱笑稱自己如今是“一家三窩人,不是親人勝似親人”。傅文忱的親身經歷,正如李玉和一家,雖無血緣關系,卻因共同的革命信仰緊緊相連。

革命,不只是個人的選擇,更是一個家族、一片土地血脈中的節拍。記者了解到,傅文忱的親人大都參加了東北抗聯,他的同胞兄弟傅文秀也是國際交通員,在日本憲兵隊“打通蘇案”中,眼睛被灌瞎,肋骨被打斷;他的堂弟傅文章去蘇聯尋找他未果,便加入了蘇聯紅軍,投入衛國戰爭;他的大女兒傅明堅,也就是鐵梅的原型,年少時就參加了革命,隨部隊一路南征,最終安家武漢。

溯一束撕開霧靄的光

北滿(密山)國際交通站,曾是吉東最早的國際交通站之一。土地革命時期,革命火種在此播撒——交通員將《共產黨宣言》中的道理編成民謠,用東北大鼓唱給不識字的百姓聽。抗戰時期,這里更成為東北抗聯與黨中央聯系的紐帶,中共駐共產國際代表團的指示經此傳遞。

站在北滿(密山)國際交通站遺址上,輕風拂過無邊的原野,這片土地上的人和事,注定被銘記。

1961年,傅文忱回到密山探親,受邀作了一場抗聯事跡報告。他在報告會上講述的艱苦卓絕的斗爭往事,深深感染了當年墾荒的戰士,也打動了參加報告會的作家沈默君。其中,讓沈默君感觸最深的,是“桑元慶”事件。

桑元慶也是一名抗聯國際交通員,公開身份是黑龍江省雞東縣平陽鎮一家稻米所的管賬先生。由于叛徒出賣,1944年11月,桑元慶被捕,交通站也遭到破壞,發電機、發報機被起獲,但日本人始終沒得到密電碼(也是《紅燈記》中鳩山隊長所要的)。據桑元慶的女兒桑桂芳回憶,日軍曾經押著血肉模糊的桑元慶回到家,砸箱撬柜、砸墻刨坑,但最終一無所獲。隨后,桑元慶被帶走,再也沒有回家。

1991年出版的《正義的審判》一書,記載了桑元慶的最終結局——桑元慶英勇不屈,掩護了戰友孫福庭等,而他自己及20余名地下工作者被日軍送到七三一細菌部隊殺害。《紅燈記》里李玉和視死如歸的情節正是取材于此。

后來,沈默君根據傅文忱、桑元慶等人的事跡,與羅國士一道完成了劇本《自有后來人》的創作。

傅勝海老人告訴記者:“傅文忱結束在蘇聯的學習后,按照組織安排去了延安,改名叫宋志遠,在西安八路軍辦事處擔任機要交通科科長,負責黨中央與外界的聯系。他還當過毛主席的警衛員,并在1940年,被中央農民運動委員會授予‘甲等秘密工作者模范’稱號。”

傅文忱一生都保持著艱苦奮斗的優良作風,因為常年緊張艱苦地工作,他積勞成疾,患上風濕性心臟病。晚年的傅文忱長期住院治療,很少有人知道他的身份與經歷。他就像一盞悄悄燃盡的燈,明亮過,溫暖過,卻甘愿無聲地隱入歷史的薄暮。

“像傅文忱一樣的交通員還有很多。”記者突然想起北滿(密山)國際交通站紀念館講解員講過的內容,“他們沒有驚天動地的名號,卻在零下三四十度的嚴寒中,在荒山野嶺的饑餓孤獨里,用‘寧死不泄密’的信念完成使命。在護送同志出入境時,他們要制定精密的路線,避開所有哨卡。為了最大程度上隱藏傳遞的信件、情報,他們會把這些信件、情報藏在棉衣夾層、發髻中,甚至吞進肚子里。”

黨和人民需要時,千千萬萬個交通員挺身而出,甘愿隱姓埋名,忍受刺骨嚴寒,甘愿拋頭顱、灑熱血。而在勝利之后,他們卻悄然轉身,隱入塵煙。成為交通員,就代表著他們不能將沖鋒陷陣的豪言宣之于口,但他們卻勇敢地奔赴另一個沒有硝煙的戰場——那是一段隱匿于黑暗中的無聲較量。若用電影描摹,那該是一個越拉越遠的長鏡頭:光影之中,一群人正朝光亮走去,背影漸行漸模糊,而那光,卻越來越清晰——那是希望,是信仰,是新中國的曙光。

追一曲不忘初心的歌

傅文忱的女兒傅明堅始終不曾忘記1947年參軍那天,父親對她的叮囑:“一定不能有優越感,要堅強,不怕苦,不怕犧牲,斗爭到底。”這沉甸甸的話語,如同紅燈一般,照亮她此后漫長的革命道路。

堅強勇敢、不辭辛勞——傅文忱殷切的叮囑,跨越七十余載春秋,重新回到北滿(密山)國際交通站。2024年10月,密山市檢察院檢察官彭雪在履職中發現,北滿(密山)國際交通站舊址年久失修,有倒塌可能。這座曾經聯絡國際、傳遞情報、護送英雄的建筑,怎能沉默地坍塌?密山市檢察院隨即立案。

2024年11月15日,該院針對北滿(密山)國際交通站遺址出現的問題,向相關行政部門制發檢察建議,督促其依法履職,采取保護措施,修繕歷史文物。

相關行政部門收到檢察建議后高度重視,申請到了專項維修基金對遺址進行修繕,恢復遺址原貌,并完善了配套設施。此外,相關行政部門還在村民中選拔了專業講解員,并定期派專人對遺址進行維修保護和看管。

紅燈記文化陳列館

在各部門的共同努力下,密山市籌建“紅燈記文化陳列館”,并于今年8月30日正式開館。9月1日,密山市檢察院組織干警來到陳列館,開展“追尋紅色記憶,汲取奮進力量”主題黨日活動。年輕干警了解到,當年東北黨組織與黨中央的聯系時斷時續,正是這些交通員突破重重封鎖,傳遞文件、指示至抗聯營地。1935年《八一宣言》發表后,正是經北滿(密山)國際交通站傳至趙尚志、周保中等手中,為黨領導東北抗聯抗戰作出重要貢獻。

“當年的交通員們沒有先進的通訊設備,卻憑借堅定的意志,將重要的文件一次次傳遞到領導人手中。我突然感到,作為新時代的檢察干警,其實我們也是‘交通員’——只是我們傳遞的不再是機密文件,而是法律的溫度、公正的力量。先輩們面對的是敵人的阻撓,而我們面對的可能是利益的糾纏。無論遇到什么困難,我們都要把法治的信念、人民的期盼精準地送到需要它們的地方。”在談及參觀陳列館的感受時,密山市檢察院一位檢察官動情地說。

“我家的表叔數不清,沒有大事不登門。雖說是親眷又不相認,可他比親眷還要親。爹爹和奶奶齊聲喚親人,這里的奧妙我也能猜出幾分。他們和爹爹都一樣,都有一顆紅亮的心。”紅燈記文化陳列館內,這段熟悉的唱詞悠悠回蕩。無論何時,總有游客自覺放慢腳步,輕聲跟著吟唱。這一刻,字句、音符都已經成了最微小的單位,真正連通心靈的,是旋律背后那一代人的戰斗歲月。

那盞紅燈始終亮著,映照出交通員們堅毅的目光。那些沒有名字的“表叔”,用生命書寫了“信念如鐵、生死不懼”的抗聯精神。他們從不是遙遠的傳說,而是真實存在過、奮斗過甚至犧牲的英烈。在歷史的回望之中,紅色基因如河流般無聲無息,卻在一代又一代人的心中延續、奔涌。

尋訪歸途,暮色四合。昔年被皚皚白雪覆蓋的荒原,如今已是無垠良田。風吹稻麥,炊煙裊裊。遠處的完達山余脈猶如巨龍,馱著漫天緋云,將天際暈染成漸變的胭脂色——這是北大荒的晚妝,厚重而瑰麗。家園沃土,再度迎來豐收。孩童嬉笑,老人安寧。子孫后代,安居樂業——英烈們曾經期盼的幸福與祥和,已在今日實現。

記者驀然回望,無數個“李玉和”轉過身來,眉目舒展,臉上浮現出欣慰的笑容。

英烈們啊,與我們揮揮手,然后再遠去吧——我們會記得所有囑托,在和平年代,依然不忘來路、不負熱忱,把那顆“紅亮的心”,化作對家國最深沉的守望。

延伸閱讀

北滿(密山)國際交通站與地下交通

北滿(密山)國際交通站遺址

1926年初,中國共產黨在哈爾濱成立北滿地方委員會,并很快在哈爾濱道外水晶街“哈爾濱書店”成立地委機關地下聯絡站,負責人為秦墨林。同年5月,為了完成護送來往于蘇聯的中共領導干部等任務,北滿地委派蘇子元、王純一到綏芬河,建立了國際交通聯絡站。1927年到1929年,中共哈爾濱地委先后派蘇子元、王棲真等人,在密山的當壁鎮、二人班,開通了對蘇境內的圖里洛格至海參崴國際交通站,史稱“北滿(密山)國際交通站”。

北滿(密山)國際交通站的交通線路有兩條:一條是為中共滿洲省委、吉東特委服務而建立的,即傅文忱負責跑的交通線,線路為中共滿洲省委(哈爾濱)—吉東特委(牡丹江)—密山二人班(徐家館子)—中蘇邊界當壁鎮(前蘇聯圖里洛格)—海參崴(共產國際遠東辦事處)。

另一條是為共產國際和反法西斯戰爭服務而建立的,線路為中共滿洲省委(哈爾濱)—吉東特委(牡丹江)—密山縣城(今知一鎮)—當壁鎮—前蘇聯圖里洛格鎮。

地下交通機構的任務主要有5項:一是傳遞中共中央(含駐莫斯科代表團)、滿洲省委和各省委(特委)的各項指示、文件、書報等;二是掩護迎送各級黨政軍領導干部巡視指導抗日救國工作,或者去中央、省委、蘇聯開會、學習、培訓、匯報、請示工作;三是偵察與傳送日偽軍各種活動情報,為制定作戰行動方案提供準確依據;四是籌集和運送各種作戰物資,以及吃穿等生活用品;五是潛入虎穴,宣傳抗日救國道理,動員偽軍和開明紳士參加抗日斗爭,里應外合打擊日本侵略者。

在敵強我弱和敵后完成上述任務,對交通站的選定和交通員的素質要求極高。首先是交通站地址的選定。在地理條件上,既要較為隱蔽,又要便于機動;既不易遭敵人破壞,距離日偽軍據點太近;又不能太偏僻,不便于行動。比如,二人班海晏村,既距離蘇聯邊境較近,又遠離縣城中心,便于隱蔽。而當壁鎮交通站則設在邊境線上,便于人員往來。這個交通站在日寇侵占密山后,又搬到密山縣城附近,以偽裝身份作掩護,完成交通任務。

站內交通員選配則標準更高。從已公開發表的東北及黑龍江抗日戰爭時期的史料,以及來自敵偽檔案資料來看,在黨內的、軍內的、群團組織內的交通員,投敵變節者極少。

當時地下交通站有三個特點:公開斗爭與隱蔽斗爭相結合,以隱蔽斗爭為主;交通工作的職業化和群眾化相結合,以職業化為主;國內的交通和國際交通相結合,以國際交通為主。

資料來源:《中共密山歷史》(密山市委黨史研究室)

經典回眸

《紅燈記》

京劇《紅燈記》劇照

新中國成立后,沈默君與羅國士以傅文忱的英勇事跡為基點,廣泛搜集東北人民抗日的感人故事,將這些故事精心整編,轉化為電影文學劇本《自有后來人》,并分別以遲雨和羅靜為筆名,在《電影文學》雜志上發表。1962年秋,哈爾濱京劇院將《自有后來人》電影劇本改編為現代京劇,于1963年初公演,公演時劇名為《革命自有后來人》,連演一百多場,場場爆滿。

1963年6月,周恩來總理在哈爾濱會見朝鮮國家領導人崔庸健時,觀看此劇并帶走劇本。1964年10月,經過多次修改、排練,《紅燈記》在中國京劇院與觀眾見面。《紅燈記》問世后廣受好評,不僅被改編成電影、電視劇、連環畫等,還被翻譯成多種語言,在美國、加拿大等國家演出。

《紅燈記》以抗日戰爭時期的東北為背景,講述鐵路工人李玉和一家三代為傳遞密電碼與日寇斗爭的故事。劇中,李玉和掩護同志時不幸被捕,養母李奶奶痛說革命家史,養女鐵梅繼承遺志,最終將密電碼安全送達游擊隊,充分展現了革命者的信仰與忠誠。

《紅燈記》不僅再現了抗日英雄的事跡,更是對東北人民不屈不撓精神的禮贊,其傳達的信仰、忠誠與犧牲精神激勵了幾代人。